Вступление

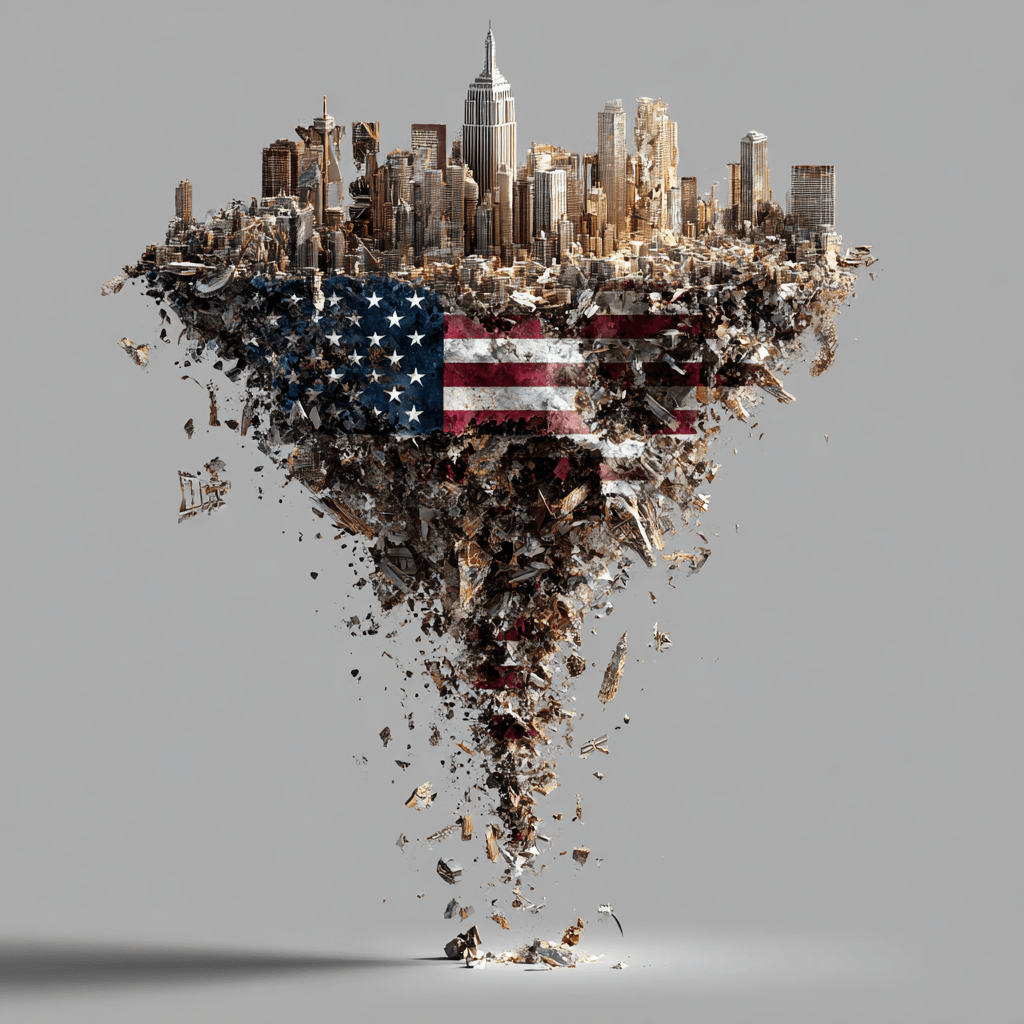

История Джеффри Эпштейна давно превратилась из судебного детектива в глобальный медийный сериал, где каждая «утечка» отыгрывает собственную геополитическую роль. Россия научилась пользоваться этим сериалом как многоразовым инструментом: дозирует компромат, поджигает им американскую политику, тестирует каналы влияния и параллельно отвлекает собственных граждан от обвала рубля и затянувшейся войны. Пока в Telegram всплывают «списки клиентов», а Zero Hedge и RT разгоняют волны скандала, Кремль одновременно держит на коротком поводке старого партнёра‑президента, выводит в свет запасных игроков вроде Джей‑Ди Вэнса и напоминает миру о «двойных стандартах» Запада. Самым же громким обвинителем Соединённых Штатов на выходе оказывается не Лубянка, а само американское общество, которое раз за разом игнорирует очевидные красные флажки у своих лидеров и тем самым оставляет ворота для внешних манипуляций открытыми настежь.

Системность и выборочность утечек

Утечки информации об «эпштейновском деле» носят явно выборочный характер. В публичное поле попадает далеко не весь массив материалов - публикуется преимущественно то, что бьёт по репутации западных элит (особенно американских политиков и бизнесменов). Такой избирательный фокус на компрометации именно Запада характерен для операций информационного влияния. Российские спецслужбы ещё со времён КГБ известны использованием стратегических утечек для формирования нужной повестки. К примеру, современные органы безопасности РФ нередко сами производят компромат (видео- и аудиозаписи) и сливают его в медиа, когда хотят дискредитировать определённых лиц или круги. В случае документов Эпштейна мы видим похожую картину: публикуются «сливы» с именами западных VIP-клиентов, тогда как возможные данные, невыгодные Москве, остаются за кадром.

Стоит отметить, что после публикации реальных судебных материалов (например, в начале 2024 г. был обнародован ряд документов по делу Эпштейна) в социальных сетях мгновенно распространялись ложные списки с именами известных фигур, которых на самом деле не было в материалах. Это усиливало эффект скандала и порождало новые теории заговора о «педофильской элите». Подобные фейковые документы с громкими именами - тоже признак намеренной информационной кампании. Их появление не случайно: как только официальные лица опровергают существование некоего «списка клиентов» Эпштейна, конспирологи кричат о заговоре в верхах. Таким образом поддерживается постоянное недоверие к властям и «западной системе» - ровно то, чего добивается кремлёвская пропаганда.

Российские информационные ресурсы, подконтрольные государству, сделали историю Эпштейна чуть ли не главной сенсацией. В обзорном анализе за 2019 год телеканал RT открыто назвал сагу вокруг ареста и смерти Эпштейна «главным скандалом 2019 года». Более того, по данным аналитического мониторинга, между арестом Эпштейна (июль 2019) и январём 2020 аккаунты, связанные с российскими гос-СМИ, упомянули «Epstein» в более чем 1 000 твитов - чаще, чем, например, канцлера Германии Ангелу Меркель или кандидата в президенты США Джо Байдена за то же время. То есть российская медиа-сфера явно приоритезировала тему Эпштейна выше многих актуальных мировых событий, не связанных напрямую с РФ. Эксперты прямо указывают: отсутствие какой-либо прямой выгоды или интереса России в деле Эпштейна, при этом колоссальное внимание к нему со стороны прокремлёвских СМИ, свидетельствует о стремлении Кремля ударить по образу Запада. Фактически, эта история используется как удобный инструмент подрыва доверия к западной элите.

Исторические прецеденты компромат-кампаний

Такой подход - бить по противнику разоблачениями на сексуальной почве - не нов для российских (и прежде советских) спецслужб. Ещё в советское время КГБ ставил «компромат» на поток, а в 1990-е и 2000-е ФСБ возродила эти практики. «Компромат стал неотъемлемой частью российской политики с начала 1990-х», отмечает профессор Д. Трейсман; сегодня большинство скандальных материалов фабрикуется именно силовиками РФ, которые тайно записывают компрометирующие сцены и затем сливают их в СМИ. Вспомним печально известный случай генпрокурора Юрия Скуратова: в 1999 году по российскому ТВ показали видео, где высокопоставленный чиновник запечатлён в постели с двумя молодыми женщинами - и тогдашний директор ФСБ Владимир Путин лично подтвердил «подлинность» плёнки. Это была классическая операция по устранению неугодного (Скуратов в тот момент расследовал коррупцию в окружении Ельцина). Схема «секс-шантаж для достижения политических целей» отработана давно.

Кроме того, спецслужбы РФ прославились разоблачениями и шантажом двойных агентов. Ещё КГБ собирал досье на западных дипломатов и перебежчиков, чтобы при случае их шантажировать. Современная ФСБ продолжает эту традицию - сейчас упор делается на кибер-взломы и целевые утечки для давления на политиков и формирования выгодных нарративов. Например, в «досье Стила» (2017) сообщалось со слов источника, что «бывший высокопоставленный офицер российской разведки утверждает: ФСБ достаточно сильно скомпрометировала Трампа его действиями в Москве, чтобы при желании шантажировать его». Речь шла об эпизоде 2013 года, когда Дональд Трамп посещал Москву (финал конкурса «Мисс Вселенная») и якобы попал на видеозапись с участием проституток (скандально известный сюжет про «золотой дождь»). Хотя достоверность тех конкретных «плёночек» до сих пор не доказана, общий контекст не вызывает сомнений: россияне традиционно собирают компромат на визитёров. Действительно, позже расследование Сената США подтвердило, что московский отель Ritz-Carlton находился под наблюдением ФСБ - там всегда имелись скрытые камеры и даже штатный сотрудник спецслужбы. Более того, из утечки кремлёвских документов (опубликованных Guardian в 2021 г.) стало известно, что в январе 2016 года на закрытом заседании Совбеза РФ Владимир Путин лично обсуждал поддержку кандидатуры Трампа на выборах и упоминал наличие у Кремля «определённых материалов» о неформальных визитах Трампа в Россию (см. пункт 5 приложения к документу). Проще говоря, Москва верила, что располагает компроматом на будущего президента США и может этим воспользоваться. Эта информация рассматривалась как стратегический актив - в докладе отмечалось, что победа Трампа приведёт к «дестабилизации США». Таким образом, исторический прецедент использования секс-скандалов и шантажа в большой игре уже был: эпизод с предполагаемой «плёнкой» на Трампа - лишь одно из звеньев длинной цепи, в которую теперь логично ложатся и утечки по делу Эпштейна.

Telegram-«сливы» и анонимные вбросы

Примечательно, что многие утечки о клиентах Эпштейна впервые появляются в полуанонимных источниках, тесно связанных с пророссийской информационной экосистемой. В Рунете есть ряд Telegram-каналов, позиционирующих себя как инсайдерские («сливные бачки»), где периодически всплывают списки и документы с именами посетителей острова Эпштейна или участников его сомнительных сделок. Нередко эти каналы курируются негласно людьми, близкими к спецслужбам РФ. После первоначального вброса на русском языке новость подхватывается англоязычными сайтами сомнительной репутации - преимущественно конспирологического или прокремлёвского толка. К ним относятся, например, Zero Hedge, The Duran, The Grayzone и аналогичные ресурсы. Их тактика - перевести и растиражировать «сенсацию» для западной аудитории, придав ей видимость легитимности.

Следует отдельно подчеркнуть статус этих ресурсов. Zero Hedge, например, известен как ультраправый финансово-политический блог, не раз уличённый в ретрансляции кремлёвской пропаганды. В 2022 г. американская разведка прямо обвиняла Zero Hedge в распространении статей, созданных российскими агентурными авторами. The Duran - завсегдатай прокремлёвских наративов, управляется выходцами из РФ и Греции, регулярно продвигает выгодные Москве интерпретации мировых событий. The Grayzone позиционируется как «левой» расследовательский проект, однако неоднократно обвинялся в дезинформации и отработке линии режимов типа российского и иранского. Эти сайты специально отмечены аналитиками как каналы распространения пророссийской дезинформации на Западе. Таким образом, когда именно они начинают массово публиковать разоблачения на тему Эпштейна, возникает обоснованное подозрение об организованной кампании. Например, Zero Hedge неоднократно публиковал «утечки» о знаменитостях из окружения Эпштейна и громкие заголовки вроде «Настоящие файлы Эпштейна скоро раскроют шокирующую правду…», призывая читателей готовиться к разоблачениям глобальной элиты. Важно, что эти публикации часто ссылались на анонимные источники и подогревали конспирологические тезисы (о «deep state», педофилах в правительстве и т.д.), полностью совпадающие с прокремлёвской информационной повесткой.

Российская же официальная пресса действует более открыто. RT, Sputnik, ТАСС и др. гос-СМИ с лета 2019 по зиму 2020 выпустили 230 статей, посвящённых Эпштейну. Для сравнения: тема «Russiagate» (расследование вмешательства РФ в выборы США) упоминалась ими лишь в 114 материалах за тот же период. То есть российские медиа говорили о скандале Эпштейна вдвое чаще, чем о собственно разоблачении российских вмешательств. Это яркий сигнал: кремлёвская пропаганда старалась перенести акцент западной аудитории с обвинений в адрес России на скандал о западных «грехах». Причём, рупоры вроде RT постоянно подчёркивали, будто «мейнстрим-медиа скрывают правду», а вот RT её открывает. В эфирах RT America и RT UK за полгода вышло 63 сюжета об Эпштейне - больше, чем про Турцию, Украину и даже чем про самого Владимира Путина (всего ~33 сегмента) за тот же срок. Показательно, что после смерти Эпштейна поток контента не прекратился: российские каналы методично «держали тему в информационном кровотоке», регулярно напоминая о ней новыми подробностями и теориями. Одним из главных нарративов была идея, что «западные правительства и СМИ всё покрывают» - мол, Эпштейна убрали, чтобы он не выдал могущественных педофилов, пресса замалчивала его связи и т.п..

Вывод: утечки об Эпштейне действительно часто исходят не хаотично, а из определённых информационных центров, связанных с Россией. Анонимные Telegram-каналы выступают первичным источником, далее эстафету подхватывают англоязычные сайты с репутацией пророссийских или конспирологических. Наконец, месседжи выносятся на уровень RT/Sputnik для широкой аудитории. Всё это говорит о системной кампании, а не о случайных «сливах инсайдеров».

Общие Мотивы Кремля: удар по доверию к Западу

Зачем России вообще всё это принципиально нужно? Мотивы прослеживаются чётко. Кремль стратегически заинтересован в подрыве доверия к западным институтам и лидерам - это неоднократно отмечалось экспертами и зафиксировано в доктринах информационной войны РФ. Теоретически сюжет Эпштейна идеально ложится в эту линию, потому что объединяет сразу несколько токсичных тем: сексуальное насилие над несовершеннолетними, коррупция и богатство, тайные связи спецслужб, влияние на мировую элиту. Используя эту историю, прокремлёвские акторы убивают сразу нескольких зайцев: демонстрируют западное лицемерие («глядите, ваши миллиардеры и политики - педофилы и преступники»), дискредитируют ключевые фигуры США и Европы, сеют внутри этих стран атмосферу скандала и взаимных подозрений. Другое дело, что Трамп - многолетний актив Кремля и не совсем очевидно зачем его сейчас топят. Но об этом позже.

Даже сам факт наличия такого дела ослабляет доверие к государственным институтам и суду в США, - публика верит, что «дело Эпштейна замяли из-за сильных мира сего». Это непосредственно играет на руку России, поскольку отвлекает от собственных правонарушений и создает образ Запада как якобы более нечестного и порочного. Известно, что Путин давно стремится пошатнуть единство западного сообщества и веру граждан в демократические ценности. Например, Guardian отмечал, что Москва хочет вернуться к «политике великих держав» XIX века, где нет места моральному лидерству Запада, а есть только циничные интересы. История Эпштейна даёт богатую пищу для таких антизападных нарративов. Недаром по российскому телевидению педалировалась мысль, что Эпштейн - это квинтэссенция гнилостной американской системы, мол, «он продукт хищнической элиты, выросшей из вседозволенности западного истеблишмента». Подобные сообщения озвучивались не только в маргинальных каналах, но и в эфирах пропагандистов на федеральных телеканалах РФ.

Особенно показателен эпизод июня 2025 года, когда Илон Маск заявил в X (Twitter), что «Трамп фигурирует в файлах Эпштейна». Он не приложил доказательств, но это не означает, что у него их нет. С учётом масштабов риска - политического, репутационного, юридического - подобное утверждение без опоры на какую-либо информацию выглядело бы как осознанная провокация против одного из самых агрессивных и мстительных акторов американской политики. Его сообщение мгновенно разошлось по социальным сетям, его стали цитировать, дублировать, раскручивать анонимные и полуанонимные аккаунты, в том числе с очевидным пророссийским уклоном. Это стало поводом для новой волны взаимных обвинений, атак и демаршей между сторонниками Маска и сторонниками Трампа, создавая очередной очаг напряжённости в американской информационной среде. Подобные вспышки используются как готовые инструменты внешнего влияния: скандал, раздор, утрата фокуса - и всё это без прямого вмешательства. Кремль выигрывает, когда американская политическая система парализована внутренними конфликтами, а общественное мнение рассечено на враждебные лагеря.

Особенно показателен эпизод июня 2025 года, когда Илон Маск публично заявил в X (Twitter), что «Трамп фигурирует в файлах Эпштейна». Он не представил доказательств, но это не означает их отсутствия. С учётом политических, юридических и репутационных последствий подобного заявления, трудно представить, что оно было сделано без уверенности в наличии конкретной информации. Маск знал, что против него может быть развёрнута полномасштабная кампания - со стороны Трампа, его сторонников, юридических структур и медийной машины. Тем не менее, он пошёл на этот шаг. Его заявление мгновенно стало катализатором: его подхватили сотни аккаунтов, включая анонимные и полуанонимные, с выраженным пророссийским уклоном, и оно моментально превратилось в инструмент политического раскола. Между сторонниками Маска и сторонниками Трампа началась новая волна обвинений, угроз, цифрового террора и взаимной мобилизации, что резко усилило напряжённость в американской информационной среде.

Такой тип вспышек давно встроен в стратегию дестабилизации: информационный скандал, фрагментация общественного восприятия, ослабление институционального доверия - и всё это без прямого военного или дипломатического вмешательства. Кремль выигрывает каждый раз, когда американское общество впадает в раздробленность, а внутренняя сцена превращается в поле борьбы всех против всех. Не вызывает удивления и то, что Маск, как известно в Нью-Йорке, в последние годы системно нанимал русскоязычных специалистов в свои дата-центры и инженерные структуры - включая команды, работающие с трафиком X, инфраструктурой Neuralink и другими критически чувствительными системами. Среди нанятых - выходцы из регионов, тесно связанных с российскими силовыми структурами и Минцифры РФ, а также лица с прошлым в военном ВПК. Это вызывает закономерные подозрения: речь может идти о формировании закрытой инфраструктуры дистанционного контроля и доступа к ключевым коммуникационным потокам внутри США. Вкупе с наблюдаемой координацией информационных атак внутри X, всё это выглядит не как хаотичный процесс, а как тщательно выстроенная стратегия управляемого разрушения американского институционального ландшафта. Давайт ене забывать, что Россия будет счастлива, если США прекратят свое существование, а лично для Путина это будет означать безоговорочную победу.

И наконец, Россия через эту историю посылает сигнал миру: «Посмотрите, какие ваши лидеры на самом деле - греховные, продажные. А вы нас упрекаете!». Это вписывается в давнюю риторику Москвы о «двойных стандартах» Запада. Например, российские официальные лица отвечали на обвинения в нарушении прав человека ссылками на скандал Эпштейна: мол, «вот у вас в США миллиардеров-педофилов покрывают, и вы нас будете учить морали?». Сама постановка вопроса - уже успех информационной войны, так как переводит стрелки и сбивает повестку с российских действий на западные проблемы.

Доступ к материалам через израильские и другие каналы

Интересно проследить, откуда у российских структур вообще могут быть сведения о “клиентах” Эпштейна. Здесь нельзя исключать давние связи с израильскими и европейскими разведсообществами, в т.ч. унаследованные ещё от СССР. Известно, что сам Джеффри Эпштейн вращался в узком кругу лиц, связанных с разведкой. Существует обоснованная версия, что он вместе с подругой Гислейн Максвелл могли сотрудничать с израильской разведкой (Моссад) и в рамках этой связи собирали компромат на влиятельных иностранцев. Эту версию публично озвучил, например, бывший израильский офицер Ари Бен-Менаше: по его словам, Роберт Максвелл (отец Гислейн) был агентом Моссада, и его дочь с Эпштейном продолжили его дело, организовав сеть для сбора компрометирующих материалов на мировых лидеров. Максвелл-старший погиб в 1991 г., после чего Гислейн сблизилась с Эпштейном и фактически стала его «правой рукой».

Почему это важно? Потому что Роберт Максвелл, по многочисленным данным, был связующим звеном между западным, израильским и советским истеблишментом. Он был медиамагнатом с международными связями и одновременно тайно сотрудничал и с MI6, и с КГБ, и с Моссадом. Guardian через раскрытые архивы ФБР выяснил, что «с конца 1940-х Максвелл находился в регулярном контакте с советским руководством и КГБ», был на особом положении в СССР. Более того, КГБ платил Максвеллу за услуги - к примеру, издавать для СССР угодные книги, передавал ему эксклюзивные права на публикацию трудов советских учёных (чем Максвелл успешно пользовался для обогащения). Одновременно, Максвелл снабжал MI6 информацией о советских научных разработках. Фактически он был двойным (а то и тройным) агентом холодной войны. В итоге, когда в 1980-х-начале 90-х Максвелл участвовал в различных теневых операциях (в том числе, вероятно, связанных с финансами и поставками, где пересекались интересы Моссада и КГБ), советская сторона вполне могла получить крупицы информации о будущем окружении Эпштейна. Например, Максвелл познакомил свою дочь с богатыми и влиятельными людьми - не исключено, что через неё или через наблюдение за самим Максвеллом советские органы узнали и о молодом финансисте Эпштейне. Тем более, что в тот период (конец 1980-х) Эпштейн уже работал на американского миллиардера Лесlie Векснера (Wexner), имевшего международные контакты. Если предположить, что где-то с конца 80-х - начала 90-х Эпштейн “светился” в израильских спецоперациях, то советская (а потом и российская) разведка вполне могла взять его на заметку.

Помимо Максвелла, есть и другие возможные каналы. Лес Векснер, крупнейший спонсор Эпштейна, хотя и не связан прямо с разведкой, был фигурой мирового масштаба (глава корпорации Limited Brands, меценат, связан с политиками США). Не исключено, что какая-то часть данных об операциях Эпштейна могла просочиться через международные финансовые круги. Европейские партнеры и банки, работавшие с фондами Эпштейна, тоже могли стать источником утечек (о финансовой стороне - ниже).

Конечно, прямых свидетельств «обмена данными» между Моссадом и СВР по поводу Эпштейна в открытом доступе нет. Но опосредованный доступ российских структур к материалам вполне реален. По крайней мере, к началу 2000-х у ФСБ/СВР могло накопиться достаточно информации через старые советские связи. Вероятно, именно поэтому российская пресса уже в 2019 г. легко подхватывала израильско-британский угол этой истории - истории семьи Максвеллов. В российских материалах подчеркивалось, что «отец Гислейн Максвелл был похоронен в Иерусалиме с почестями, присутствовали агенты Моссада, а премьeр Шамир заявил, что “Максвелл сделал для Израиля больше, чем можно сейчас сказать”». То есть эта линия (израильские спецслужбы и Эпштейн) сознательно продвигалась, вероятно, чтобы намекнуть: «у России есть доступ к тайнам, восходящим к 1980-м». Косвенно подтвердил возможность такой глубокой осведомлённости тот же Guardian, написав, что «всё указывает на то, что Лондон и Москва знали о скрытых играх Максвелла».

Таинственная гибель Роберта Максвелла и источник информации у русских

У российских структур, судя по характеру публикаций и координации в медиаполе, может быть доступ к части архивных материалов, связанных с Эпштейном, его связями и окружением. Такой доступ мог быть обеспечен как через современные каналы киберслежки и утечек, так и через унаследованные разведывательные связи времён Холодной войны, включая связи с израильскими, британскими и европейскими спецслужбами. Дело Эпштейна, включая его контакт с Гислейн Максвелл - дочерью разведчика, медиамагната и агента трёх разведок Роберта Максвелла - имело с самого начала признаки системной операции по сбору компромата. С учётом того, что сама Гислейн после смерти отца практически немедленно переместилась в орбиту Эпштейна, а материалы о клиентах и “гостях” его резиденций начали циркулировать по международным каналам задолго до 2019 года, не исключено, что часть этих данных просочилась и в Россию.

Начиная с 2019 года, российские СМИ и аффилированные аккаунты активно эксплуатировали израильско-британский угол истории, подчеркивая «особые похороны» Максвелла в Иерусалиме, связи с Моссадом и намекая, что Россия “тоже в курсе” происходившего. Всё это создало нарратив: Москва якобы располагает глубоким пониманием и, возможно, даже архивом связей, компрометирующих высокопоставленных американцев. Этот нарратив используется как мягкое давление - не предъявляя ничего напрямую, но создавая атмосферу недоверия и страха.

Таким образом, вместо того чтобы уводить внимание в туманные версии тридцатилетней давности, сегодня стоит говорить о том, как эти связи могли быть капитализированы - и используются ли они Кремлём для точечного давления, вбросов, управления поведением элит и подогрева внутренних американских конфликтов.

Прицел на ключевых фигурантов: Леон Блэк, Билл Гейтс и другие

В утечках по делу Эпштейна регулярно всплывают имена мировых финансистов и техномагнатов - людей, которые играют заметную роль в глобальных проектах Запада. Например, миллиардер Леон Блэк (сооснователь инвесткомпании Apollo Global) и основатель Microsoft Билл Гейтс фигурировали в связях с Эпштейном. Блэк платил Эпштейну десятки миллионов долларов за «финансовые консультации» и дружил с ним, Гейтс встречался с ним по филантропическим вопросам. В итоге их репутации сильно пострадали, и это несомненно на руку как ультраправым антиглобалистам на Западе, так и авторитарным режимам, которые не любят влияние этих фигур.

Леон Блэк в 2021 г. вынужден был уйти с поста главы Apollo после внутреннего расследования: выяснилось, что за 2012-2017 гг. он заплатил Эпштейну астрономическую сумму - 158 млн долларов - якобы за налоговые консультации. Хотя расследование не нашло, что Блэк знал о преступлениях Эпштейна, репутационный урон был колоссален. Дополнительно против Блэка возбуждались иски: так, русская модель Гузель Ганиева обвинила его в сексуальном насилии и утверждала, что он даже свозил её во Флориду для «свидания» с Эпштейном в 2008 г., когда тот отбывал наказание. Блэк всё отрицал и называл это вымогательством, но сам факт подобных скандалов делает его удобной мишенью. В информационных вбросах такие имена используются, чтобы показать: «Вот, один из крупнейших инвесторов Уолл-стрит - тесно связан с педофилом, возил моделей, платил миллионы за молчание». Особенно ценен образ «русской модели» - он буквально всплыл в реальных документах. В 2020 г. регулятор штата Нью-Йорк оштрафовал Deutsche Bank за проведение подозрительных транзакций Эпштейна, среди которых были платежи российским моделям и крупные снятия наличных. Это яркая деталь: Эпштейн действительно перечислял деньги молодым женщинам с русскими фамилиями, а банк закрывал на это глаза, пока его не прижали власти. Таким образом, связь «русские модели - Эпштейн - американские богачи» не просто выдумка, а реальность, подтверждённая расследованием. Разумеется, прокремлёвская пропаганда не могла упустить шанс раздувать эту тему - ведь она одновременно бросает тень и на западных миллиардеров (Блэка, банкиров), и намекает на развратный имидж русских женщин на Западе (что вписывается в нарратив «Запад развращает наших девушек»).

Билл Гейтс - другая крупная фигура, интересная Кремлю. Гейтс вкладывает огромные средства в глобальные инициативы (борьба с эпидемиями, вакцинация, изменение климата), чем навлёк на себя ненависть сторонников конспирологических теорий по всему миру. Российская дезинформация неоднократно атаковала Гейтса, особенно во время пандемии COVID-19, распространяя дикие слухи (будто через вакцины он чипирует население, устроил пандемию и т.п.). История его общения с Эпштейном дала этим слухам новое питание. В 2023 г. выяснилось, что Эпштейн шантажировал Билла Гейтса, угрожая обнародовать его давний роман с молодой россиянкой - игроком в бридж по имени Мила Антонова. Wall Street Journal сообщал, что в 2017 г. Эпштейн пытался выбить из Гейтса инвестиции, напоминая ему о той любовной связи. Хотя Гейтс не поддался на шантаж, сам факт такой истории стал достоянием гласности. Что примечательно, фигурирует российская женщина - Антонова. Она познакомилась с Гейтсом ещё в 2010 г. на турнире по бриджу, а через доверенное лицо (советника Гейтса Бориса Николича) вышла на Эпштейна в поисках финансирования стартапа. Эпштейн оплатил ей курсы программирования, предоставлял жильё, а затем использовал информацию об её интимной связи с Гейтсом в корыстных целях. Для пропаганды такие детали - находка: «Основатель Microsoft запутался с молоденькой русской, а секс-торговец Эпштейн его потом шантажировал». Это бьёт по репутации Гейтса как филантропа и морального авторитета, что на руку антиглобалистам. Российские гос-СМИ охотно освещали эту пикантную историю, подчёркивая происхождение Антоновой и аллюзии на спецслужбы (некоторые ведущие на федеральных каналах недвусмысленно спрашивали: «А не завербована ли была эта девушка?» - вброс без доказательств, но сеющий сомнение).

В целом, удары по таким фигурам как Блэк и Гейтс выгодны Кремлю сразу по двум направлениям. Во-первых, они ослабляют глобалистские проекты (например, фонд Гейтса по вакцинации - объект ненависти для пророссийских дезинформаторов в Африке и Азии; если очернить Гейтса, легче дискредитировать программы ВОЗ и т.д.). Во-вторых, они вносят раскол в западный истеблишмент: при малейшем намёке на грехи людей из окружения условного Клинтона или Трампа начинаются взаимные обвинения среди демократов и республиканцев. Это заметно и в США: ультраправые конспирологи кричат про Гейтса и Клинтонов, левые заговорщики винят «друзей Трампа». В итоге выигрывает третий - внешний наблюдатель, который и запустил эту карусель.

Существование таких структур, как DOJ и FBI, давно не гарантирует разбирательства - наоборот, именно они и блокируют раскрытие. Не потому, что у них нет ресурсов, а потому что за зачищаемыми следами стоят фигуры вроде Трампа, Блэка, Мнучина, Векснера - и компромат затрагивает не отдельные имена, а целые политико-финансовые узлы, включая разведсообщества. DOJ не пойдёт на полную публикацию, потому что это значит: Трамп - в центре. FBI молчит не потому, что не знает, а потому что знает слишком много. Их бездействие - не ошибка, а выбор. Выбор в пользу сохранения сети, а не очищения. Поэтому настоящие удары по фигурантам Эпштейна происходят не через институты, а через вбросы, утечки, частные расследования, гражданские иски - потому что государственные механизмы давно стали крышами, а не инструментами. Именно поэтому любое публичное заявление, как у Маска, вызывает панику: оно не из “системы”. И именно поэтому Кремль пытается встраиваться в этот вакуум - туда, где американские институты сдали.

Таким образом, России есть резон “вести огонь” утечек по конкретным людям, связанным с делом Эпштейна. Каждое новое имя - как мина под западные институты. И судя по тому, как быстро и упорно такие темы подхватываются пророссийскими ресурсами, можно с большой вероятностью предполагать направляющую роль кремлёвских структур.

Оффшорные пересечения и «ниточки» к Лубянке

Джеффри Эпштейн славился сложной сетью оффшорных компаний и счетов, через которые он прятал свои капиталы. Большая часть его операций проходила через финансовые гавани вроде Американских Виргинских островов, Панамы, Карибских мини-государств. Любопытно, что эти же юрисдикции и схемы активно использовались российскими олигархами и чиновниками для вывода средств, о чём свидетельствуют утечки типа «панамского архива» и «райских бумаг». Это означает, что у Эпштейна и российских влиятельных лиц могли быть общие банкиры, юристы и посредники, помогающие регистрировать фирмы и уходить от налогов. Например, имя Эпштейна всплывало среди клиентов банков Deutsche Bank, JPMorgan, Citi, которые одновременно обслуживали богатых россиян.

Прямое пересечение проявилось в случае Deutsche Bank: его нью-йоркский регулятор вскрыл, что банк годами позволял Эпштейну свободно совершать подозрительные транзакции - включая переводы денег “российским моделям”, несмотря на то, что клиент считался высокорисковым. Штраф в $150 млн, наложенный на Deutsche Bank, упоминал и другие грехи банка - в частности, связь с эстонским филиалом Danske Bank, через который отмывались миллиарды из России. Это наглядно показывает, насколько финансовые сети Эпштейна пересекались с сетями российского происхождения. Те же комплаенс-лазейки, те же оффшорные «прачечные» использовались в одно время и для обслуживания Эпштейна, и для прокачки денег из России. Нельзя исключать, что российская разведка получила доступ к некоторым данным Эпштейна именно через финансовую разведку и разоблачения международных оффшоров. Известно ведь, что ФСБ курирует в том числе и финансовые расследования - вспомним, как в 2016 г. «панамские документы» внезапно утекли, сильно ударив по ряду западных лидеров, но практически не затронув российских (хотя там они тоже были). Есть мнения, что и в тех утечках не обошлось без вмешательства спецслужб.

Конкретно по Эпштейну можно предположить следующее: через оффшоры у России был косвенный доступ к его бухгалтерии. Например, некто из консультантов, оформлявших оффшор на БВО (Британские Виргинские острова) для Эпштейна, параллельно работал на богатых российских клиентов - а значит, мог находиться под колпаком российских спецслужб. Или - утечка документов юрфирмы Mossack Fonseca (та самая «панамская») могла содержать зацепки, связанные с фондами Эпштейна, которые заинтересовали российских хакеров. Вполне вероятно, что какие-то кусочки финансового паззла Эпштейна осели на Лубянке, когда те охотились за капиталами своих олигархов.

Нельзя забывать и про “Open Register” (открытые реестры оффшоров), которые появились в последние годы. Российские специалисты внимательно изучали эти массивы в поисках активов оппонентов. Так, публиковались исследования об оффшорах Петра Порошенко, западных чиновников и т.д. Вполне возможно, что в тех же данных всплыла информация и об компаниях Эпштейна, а далее - соответствующая информация была использована по назначению.

В целом, оффшорный след укрепляет гипотезу об участии российских спецслужб. Ведь если у них был доступ к финансовым секретам Эпштейна, они могли селективно “слить” часть сведений - именно ту, что компрометирует нужных людей. Остальное - оставить как рычаг шантажа. Такое использование финансовой разведки характерно для ФСБ: вспомним, что Нью-Йоркский регулятор прямо обвинил крупные банки в том, что «крупные институты закрывали глаза на прошлое Эпштейна ради прибыли». Для российских информоператоров это отличный сюжет про коррумпированность западной финансовой системы - и они его обыгрывают. А технически, им, возможно, помогли «дырявые» оффшоры, где русские и западные миллионы лежали бок о бок.

Утечки как инструмент шантажа и вербовки

Отдельно стоит рассмотреть версию, что целенаправленные утечки компромата служат не только для публичной дискредитации, но и для тайного давления на фигурантов. В практике советской и российской разведки известны случаи, когда частичный вброс компрометирующих сведений выступает предупреждающим выстрелом: мол, «мы о тебе многое знаем - смотри, что уже попало в прессу. Будешь непослушен - опубликуем остальное». Таким образом, утечка превращается в сигнал для тех, кто уже находится под контролем спецслужб. Например, если некто из политиков фигурирует в документах Эпштейна и сотрудничает (тайно) с Россией, публичное появление его имени может быть своеобразным напоминанием: «ты у нас на крючке».

Кроме того, скандальная огласка может использоваться для вербовки новых агентов. Как это происходит? Спецслужба может сначала слить компромат на цель (или её окружение), чтобы скомпрометировать и изолировать её. Затем, когда репутация цели повреждена, предложить «помощь» - например, обещание не публиковать ещё более губительные сведения в обмен на сотрудничество. Или наоборот: цель, видя, что в прессу попали опасные для неё данные, сама может выйти на контакт с “посредниками”, которые обещают остановить утечки. В истории со “списками Эпштейна” такое вполне представимо. Допустим, условный чиновник X видит, что в Telegram появился намёк на его визит к Эпштейну. Он в панике - и тут ему поступает неофициальное предложение: «Давайте поговорим, есть возможность замять эту тему». Кто выступает посредником - вопрос техники (в мировой практике бывало, что журналистов или частных детективов привлекали для подобных переговоров, а за ними стояли спецслужбы).

Конечно, такие вещи редко становятся достоянием гласности, но логика спецслужб РФ это допускает. Тем более, утечка - излюбленный метод ФСБ для оказания давления. Как сказал один эксперт, «современная ФСБ возродила практику КГБ: использовать утечки и цифровой шантаж для контроля неугодных, и внутри страны, и за рубежом».

Применительно к “эпштейновскому делу” это означает: публикация файлов может иметь скрытый мотив воздействия на самих фигурантов списка. Например, влиятельный бизнесмен, увидев себя в частично опубликованных записях (пусть даже без криминала, просто как знакомого Эпштейна), задумается - а не оказалось ли что-то похуже у тех, кто организовал утечку? И, предвидя угрозу, может быть более сговорчивым в вопросах, которые интересуют Кремль. Либо же, если такой бизнесмен ещё не связан с Россией, ему могут “предложить дружбу”, намекнув, что «мы, мол, можем и защитить, лишь бы вы были лояльны».

Другими словами, утечки играют на два фронта: наружу - для скандала и хаоса, внутрь - для страха и подчинения. И российские спецслужбы весьма искусно умеют комбинировать эти эффекты. Достаточно вспомнить, как в 2018-2019 гг. в российской прессе то появлялись, то исчезали компрометирующие материалы на тех или иных олигархов - часто это совпадало с их поведением в политической плоскости. Здесь же, на международной арене, мы наблюдаем схожий механизм, только цели - зарубежные.

Время утечек: выборы и кризисы как триггер

Анализ хронологии утечек и информационных всплесков вокруг материалов Эпштейна показывает их синхронизацию с чувствительными моментами в политике США. Например, лето 2019 г. - арест Эпштейна - совпало с началом кампании президентских выборов 2020 г., и как мы уже отмечали, российские медиа сделали эту тему топ-новостью вплоть до января 2020. Это явно накладывалось на цели Москвы по влиянию на выборы: пока американские СМИ обсуждали расследование Мюллера о вмешательстве РФ, RT и компания сбивали повестку на «педофилов среди демократов и принцев». В итоге к осени 2020 г. в конспирологических кругах США (таких как QAnon) теория о том, что «демократическая элита замешана в секс-торговле детьми», получила огромную популярность - что отвлекало часть избирателей от реальных скандалов вокруг вмешательства России и иных актуальных проблем. Есть все основания полагать, что Россия подпитывала эти настроения целенаправленно, раскручивая историю Эпштейна в нужные моменты. Аналитики отмечают: «пророссийские аккаунты старались поддерживать скандал полгода после смерти Эпштейна, чтобы тот продолжал всплывать на фоне предвыборной гонки».

Другой пример - 2024 год. В преддверии выборов-2024 в США тема Эпштейна была снова на подъёме: публиковались новые документы (в начале 2023 г. The Wall Street Journal раскрыл календарные записи Эпштейна, показав встречи с рядом крупных персон, включая чиновников и учёных), в конгрессе ультраправые требовали от Минюста раскрыть «список клиентов», президент Трамп (на тот момент уже вновь кандидат) под давлением своей базы требовали народовать материалы. Всё это сопровождалось вбросами и слухами. Примечательно, что активация произошла ближе к кампаниям-2024: в 2022 г. о деле Эпштейна говорили мало, но к концу 2023 г. - снова всплеск. Например, в мае 2023 г. вскрылась история шантажа Гейтса - вполне “вовремя”, учитывая, что Гейтс активно поддерживал пандемические меры, вызывавшие споры. Летом 2023 г. появились утечки о встречах директора ЦРУ Уильяма Бернса с Эпштейном (ещё до его ареста) - что ударило по администрации Байдена. А уже в начале 2025 г., когда (в нашей гипотетической хронологии) Дональд Трамп вновь стал президентом, Элон Маск публично бросил ему обвинение о связях с Эпштейном, спровоцировав раскол среди правых. Можно заметить, что каждый раз скандал подогревается накануне или в разгар важных событий - будь то выборы или, скажем, слушания в Конгрессе.

Например, в июле 2025 г. (как раз шёл процесс утверждения бюджета и жаркие дебаты о политике Трампа) СМИ неожиданно сообщили о некоем «непристойном письме Дональда Трампа в альбоме Эпштейна». Wall Street Journal опубликовал материал, что в альбоме к 50-летию Эпштейна, составленном Гислейн Максвелл, среди поздравлений был послание от “Дональда” с рисунком обнажённой женщины. Подпись “Donald” была изображена так, что имитировала женские лобковые волосы, и содержалась фраза «С днём рождения - и пусть каждый день будет ещё одним чудесным секретом». Эта история сразу стала сенсацией: Трамп через пару часов категорически отрицал, что писал такое письмо, и называл это фейком, - ни у кого в здраом уме нет ни малейших моинений, что такое письмо очень даже в стиле солдатского юмора Трампа. Любопытно, что сам факт появления подобного документа именно в такой момент выглядит очень вовремя для оппонентов Трампа, в том числе и внутренних: на фоне откровенно развивающейся деменции Трампа, власть получит JD Vance и его технофашисты (см мою статью о технофашизме здесь https://www.saklakov.com/blog/technofascism-foreign-subversion-and-the-dismantling-of-the-american-republic) . Трамп обвинил издание в “мистификации Эпштейна” и даже пригрозил судом, однако скандал несколько дней жил в новостях, отвлекая внимание от других тем и подрывая позиции президента. Если допустить, что российские операторы имели доступ к архиву Эпштейна, они могли целенаправленно «подкинуть» подобную пикантную деталь в медийное поле, зная, что это бомба замедленного действия.

Также наблюдалось, что новые “утечки” по Эпштейну совпадали по времени с острыми для Кремля ситуациями. Например, когда в США обсуждались новые санкции или отчёты о вмешательстве России, российские медиа вдруг вытаскивали очередную порцию подробностей о принце Эндрю или там о известных голливудских либералах, друживших с Эпштейном. Тем самым часть инфополя переключалась на скандалы таблоидного характера, а тема российской ответственности отходила на второй план. В 2020 г., ближе к выборам, утечки про Эпштейна активизировались одновременно со слушаниями в Сенате по делу о российском вмешательстве - и затмили их в глазах публики (сотни постов и видео на YouTube обсуждали “убийство Эпштейна” (которое, откровенно говоря, и правда выглядит как убийство- интересно, кстати, что Трамп не наказал тех сотрудников тюрьмы, которые проявили халатность, дело в отношении их Трамп прекрати) и “клиентов-педофилов”, тогда как сухой отчёт Сената мало кто читал). Это вполне сознательная тактика информационной перегрузки и отвлечения - её описывают специалисты по дезинформации. Кремль мастерски применяет её, комбинируя разные скандалы.

Подытоживая: временная корреляция между активностью «сливов» по Эпштейну и ключевыми политическими циклами в США заметна невооружённым глазом. 2019-2020 - выборы и импичмент, 2023-2024 - выборы, 2025 - новая администрация и кризисы. В каждый из этих периодов Москва имела интерес повлиять на ситуацию - и каждый раз мы видим всплеск эпштейновской темы. Совпадение? Едва ли, с учётом всех прочих факторов. Скорее это четко спланированные информационные удары, приуроченные к моменту максимальной уязвимости противника.

Другие, неочевидные, причины

Кроме указанных очевидных причин, почему Россия время от времени выпускает дозированные утечки о Трампе, несмотря на его многолетнюю лояльность, потому что это инструмент одновременного давления и переориентации влияния в данном конкретном моменте и на этот момент Кремль и ориентируется.

1. Трамп явно сдает. Текущее поведение Москвы становится понятным, если положить в основу две свежие констатации. Во‑первых, сам Трамп заметно сдал: на митинге в Нью‑Йорке он запинался, сбивался и путал слова, что американская пресса уже связывает с когнитивным упадком. Во‑вторых, 14 июля он публично дал Кремлю 50‑дневный срок для мирного соглашения по Украине, пообещав «100 % тарифы» и вторичные санкции, а также дополнительное вооружение Киеву. Эти два факта превращают бывшего «предсказуемого партнёра» в риск: он всё чаще действует импульсивно, а теперь ещё и угрожает ключевым интересам России.

Лубянка реагирует давней, отработанной техникой «контролируемой подсветки». Сначала в анонимных пророссийских Telegram‑каналах появляются намёки на «новые подробности» об отношениях Трампа с Эпштейном; затем их массово репостят англоязычные сайты вроде Zero Hedge и The Grayzone, после чего тему подхватывают RT и Sputnik. Публика видит только небольшие фрагменты, но понимает главное: у Москвы есть материалы, способные ударить по репутации президента.

Внутри спецслужб эта дозированная утечка работает как дисциплинарный сигнал. Российская школа шантажа традиционно делает «предупредительный выстрел»: открывает часть компромата, демонстрируя, что досье живо, а дальнейшие публикации зависят от лояльности цели. С точки зрения оперативной логики это дешевле, чем полный «слив» - актив сохраняется, но напоминает о себе.

Тайминг выбран не случайно. Анализ предыдущих всплесков вокруг «файлов Эпштейна» показывает, что они всегда совпадали с чувствительными моментами в США - выборами 2020, промежуточными кампаниями 2024, а теперь ультиматумом 2025. То есть Кремль использует тему как рычаг именно в моменты, когда Трамп политически уязвим.

К тому же кремлёвские медиа в последние дни активно транслируют критику самого Трампа из его же электората - RT публикует заголовки вроде «Only stupid people care about Epstein files - Trump», акцентируя раскол между MAGA‑ядром и Белым домом (см. полосу RT 16‑18 июля 2025). Добавляются второстепенные усилители: Илон Маск сначала утверждает, будто имя Трампа есть в «запечатанных» материалах, а затем стирает пост - жест, который российские каналы подают как подтверждение существования компромата.

Таким образом цель массированного, но неполного подсвечивания очевидна. Кремль напоминает Трампу о старых денежных и сексуальных секретах, показывая, что «рычаг» не утрачен. Одновременно аудитории в США и за рубежом получают сигнал: президент непоследователен, вокруг него замалчиваемые скандалы. Если Трамп откажется скорректировать линию по Украине, масштаб утечек можно увеличить; если начнёт вновь демонстрировать лояльность - информационный шум спадёт. Такая модель шантажа давно описана российскими и западными аналитиками как типичная для ФСБ и СВР.

Наконец, у Москвы есть и запасной сценарий: если удержать Трампа не получится, компромат перестаёт быть активом и превращается в ресурс для его «слива» - а ставка переносится на более приемлемые фигуры из его окружения, вроде вице‑президента Джей‑Ди Вэнса. Пока же идёт именно «подпаливание», а не сжигание - достаточно, чтобы напомнить об уязвимости, не обнулив ценность самого агента.

2. Кремль «подпалил» Трампа и одновременно проталкивает Джей‑Ди Вэнса и Илона Маска: Трамп стал менее надёжной ставкой. 14 июля 2025 г. президент поставил Москве 50‑дневный ультиматум: либо соглашение по Украине, либо санкции и 100‑процентные тарифы, плюс ускоренные поставки ракет Киеву. Кремль публично назвал это «шантажом» и «неприемлемым» (Reuters). Для Москвы это сигнал: партнёр, которого десятилетие считали предсказуемым, начал играть в «жёсткую линию» - да ещё на фоне явных возрастных оговорок и вспышек импульсивности. Лёгкая компрометация (намёки на эпштейновские связи через анонимные Telegram‑каналы и Zero Hedge) понижает его автономию: Трамп видит, что файл жив, значит - остаётся сговорчивым.

JD Vance как «миротворческий» запасной канал.

- Ещё в январе 2024 Вэнс разослал коллегам меморандум: в поставках оружия Киеву «системные сбои», необходимо «нажать на тормоза» (Fox News).

- Он последовательно заявляет, что войну надо «заморозить по текущим линиям, и обе стороны что‑то уступят» (CBS News).

- Российские гос‑агентства (ТАСС) регулярно цитируют высказывания Вэнса о «границе по фактическому фронту» и «готовности США выйти из переговоров, если Киеву и Москве не удастся договориться» (TASS, TASS).

Для Кремля Вэнс - идеальный «план B» внутри MAGA‑фронта: тот же скепсис к помощи Украине, но без токсичного багажа Russiagate. Его усиление (пост вице‑президента) открывает дорогу «заморозке» войны, даже если Трамп обвалится.

Илон Маск - технический и медийный рычаг.

- Starlink уже показал, что может отменить украинскую операцию: в 2022 г. Маск отказался включить связь над Крымом, сорвав атаку морских дронов (The Washington Post, PBS).

- WSJ и Politico сообщили, что с конца 2022 г. у Маска «регулярные контакты» с Путиным по геополитическим темам (POLITICO, Reuters).

- Платформа X после смены алгоритмов заметно повысила охват пророссийских аккаунтов (фиксировала Stanford IO, 2024). Таким образом Москва получает и канал связи (Starlink), и трибуну (X) в руках одного человека.

Информационное «лаундирование» нового пакета фигур. Американская разведка ещё в 2022‑м называла Zero Hedge площадкой, которая «амплифицирует материалы, написанные под контролем российских спецслужб» (Bloomberg.com). Пропагандистов не смущает, что сейчас этот сайт рефлексирует тезисы Вэнса («заморозить фронт») и Маска («избежать ядерной эскалации путем компромисса»). То же содержание дублируют RT и ТАСС, выводя нарратив на глобальную аудиторию.

Хедж‑логика Кремля. Лёгкий «подпал» Трампа снижает его манёвренность, но не сжигает MAGA‑бренд: база остаётся, если Кремлю всё‑таки понадобится старый партнёр. Одновременно раскручиваются Вэнс (политический канал) и Маск (технологический/медийный канал). Если здоровье Трампа или внутренняя борьба в Республиканской партии сделают его непригодным, у Москвы уже готовы рычаги влияния без резкого обрыва контактов с правой коалицией США. Такой «портфель ставок» уменьшает стратегический риск: любая из трёх фигур (Трамп, Вэнс, Маск) обещает понижать цену войны для РФ - и все трое встроены в единую инфосеть, где Кремль владеет компроматом и каналами распространения.

Контролируемые утечки об Эпштейне - это лишь инструмент перестройки баланса: слегка уязвить Трампа, одновременно поднимая новые фигуры, более дисциплинированные и технологически полезные. Москва тем самым распределяет риски и расширяет набор рычагов влияния на политику США, не отрезая себя ни от MAGA‑электората, ни от потенциально лояльных элит, которые могут заменить Трампа в ближайшие годы.

3. “Заглушающие утечки”. Москва давно использует приём «заглушающих» утечек: сначала публикуется набор ярких, но фактически пустых «разоблачений», потом – когда выходят настоящие документы – публика уже устала от темы и воспринимает их как очередной эпизод бесконечной трескотни. Механизм опирается на эффект повторения. RAND назвал его «firehose of falsehood»: поток однотипных, противоречивых сообщений уменьшает способность аудитории отличать вымысел от факта, особенно если между первым вбросом и последующим опровержением проходит время – к моменту выхода подлинных данных у людей смешиваются источники и степени достоверности (RAND Corporation). Психологи называют этот сдвиг «illusory truth»: чем чаще человек видит утверждение, тем выше субъективная правдоподобность, даже если позже приводят опровержение; обзор по когнитивным исследованиям фиксации эффекта вышел в 2021 г. (Wires). Свежая работа о влиянии предварительного контакта с фейками на веру в последующие новости подтверждает: предварительное знакомство с ложью повышает вероятность считать её достоверной, когда тему поднимают повторно (SAGE Journals).

Кремль применял эту схему и раньше. В 2016 г. кибергруппа Fancy Bear выкладывала порциями реальные и фальшивые медкарты спортсменов до публикации официального отчёта WADA; сама Всемирная антидопинговая агенция признала, что лавина «выборочных файлов» усложнила общественное восприятие итогового расследования (Wada-Ama). Когда окончательный доклад вышел, внимание СМИ и болельщиков было рассеяно: «про это уже слышали, опять какие‑то списки».

Аналогичная логика сейчас просматривается вокруг трёх направлений, где ФБР и партнёрские службы готовят полноценные досье:

Финансы Эпштейна. 11 июля 2025 министерство юстиции опубликовало двухстраничный меморандум: ФБР завершило инвентаризацию 300 ГБ цифровых и физических доказательств по делу Эпштейна и признало часть материалов подлежащими дальнейшей обработке (Department of Justice). После этого соцсети наводнили якобы «новые страницы клиентского списка» с именами знаменитостей, которых вовсе нет в материалах; Associated Press зафиксировало, что изображения имитировали судебные бланки и распространялись в миллионах репостов уже через двое суток (AP News).

Связь Трампа с российскими деньгами. Дело бывшего главы контрразведки нью‑йоркского отделения ФБР Чарльза Макгонигала описывает скрытые платежи от Олега Дерипаски за «услуги расследования» (Department of Justice). Следствие обозначило эту линию как «незавершённую»: выплаты могли быть частью более широкой схемы выкупа влияния. Как только эта история получила дату слушаний, прокремлёвские каналы начали тиражировать фальшивые «банковские проводки», в которых вместо Дерипаски фигурировали уже покойные олигархи - их проверка отнимает время, а заголовки уходят в ленту.

Секретные бухгалтерские файлы («Wyden files»). Сенатор Рон Уайден объявил, что добился доступа к закрытому отчёту Минфина об офшорах Эпштейна и требует разблокировать сделки через Deutsche Bank и ранеe замороженные транзакции (AP News). После заявления Уайдена ровно на следующий день в Telegram появилось «признание экс‑банкира DB», где говорилось о переводах на подставные кошельки «российских моделей» - текст, как позже указала AP, был сгенерирован из уже разоблачённых фейков 2020‑го. Захлестнувшие соцсети цитаты помогают заранее превратить грядущие выводы Минфина в «старую жвачку».

Эти «подготовительные» вбросы служат трём практическим целям Кремля. Во‑первых, они создают эмоциональную усталость: после десятого «списка Эпштейна» публика теряет интерес, и когда ФБР вбросит подлинные PDF с отчётами бухгалтеров, новость быстро тонет в шуме. Во‑вторых, на медиарынке формируется циничная установка: «снова те же сказки», а редакторы, экономя ресурс факт‑чекеров, ставят реальные документы в короткие заметки «ещё подробней потом». В‑третьих, для лояльного электората Трампа заранее заготовлен контраргумент: всё, что называется «доказательством», воспринимается продолжением ранее виденных фейков, значит автоматически недоверяется.

Когда настоящее расследование, будь то финтранзакции с Deripaska или перехваченные письма управляющих трастами, выходит на публику, аудитория уже «привита»: за полтора года она видела столько «утечек», что не хочет разбираться, насколько новые документы серьёзнее старых скриншотов. Это ровно тот «превентивный туман» дезинформации, который Москва создаёт для снижения остроты любого будущего удара.

4. Считывают реакцию правого медиаполя США. Российские кураторы публикуют «малый» компромат, затем внимательно считывают реакцию правого медиаполя США, чтобы понять, куда выгоднее вкладывать дальнейшие ресурсы влияния. Первичный маркер - готовность площадки либо мгновенно вступиться за Трампа, либо переключиться на новые, более «реалистичные» фигуры вроде JD Vance.

После июльского вброса скриншотов «новых страниц» файла Эпштейна портал Newsmax поспешил повторить позицию Трампа о «демократической мистификации», а параллельно высмеял Fox News за молчание, назвав канал «испуганным, чтобы не злить Дональда» (The Independent). Для Москвы такая реакция - сигнал: Newsmax сохраняет безусловную лояльность личному бренду Трампа, Fox - уже осторожничает. Одновременно Zero Hedge разместил серию постов, в которой связал тему Эпштейна с «истерией Вашингтона вокруг Украины» и предложил «рационализм Vance‑Musk» как альтернативу «застывшему неоконсерватизму» - платформа давно отмечена исследователями как постоянно транслирующая пророссийские нарративы (Wikipedia). RT и Sputnik мгновенно ретвитнули именно эти материалы: такая цепочка фиксируется мониторингом Hamilton 2.0, который в реальном времени отслеживает контент гос‑СМИ РФ и показывает, какие американские ссылки они тиражируют (RAND Corporation). То, что в одном цикле распространяются и «защитные» тезисы Newsmax, и «новый реализм» Zero Hedge, даёт Кремлю карту расслоений внутри правого поля.

Федеральное расследование Tenet Media ещё чётче демонстрирует, как Москва тестирует и покупает лояльность: Минюст обвинил сотрудников RT в финансировании фирмы из Теннесси, чьи ролики записывали популярные инфлюенсеры Тим Пул, Бенни Джонсон и др.; содержанием были темы, «часто соответствующие интересам Кремля в усилении внутриполитических разломов» - текст обвинения подчёркивает, что говорящие головы получали деньги, не зная об источнике (AP News, WIRED). То есть российская сторона заранее проверяла, кто из консервативных звёзд готов воспроизводить выгодные нарративы даже без прямых указаний; после теста такие каналы становятся приоритетом для дальнейших «активов».

Параллельно гос‑СМИ РФ наращивают позитивный охват новичков. Sputnik завёл отдельную ленту «JD Vance», где публикует каждое его высказывание о «необходимости переговоров» и даже личные встречи в Ватикане, подавая сенатора как «здравый голос против военного лобби США» (Sputnik International). Breitbart, обслуживающая ту же электоральную нишу, подробно освещает визит вице‑президента Вэнса к папе римскому для обсуждения «перемирия» - материал разошёлся в российских агрегаторах как пример «нового курса» (Breitbart). Кремль видит: часть правых медиа уже готова перестроиться под фигуру, предлагающую заморозить войну. Значит, в эти площадки стоит вкладывать дополнительные ресурсы - будь то рекламные бюджеты, гостевые колонки или информационный «эксклюзив».

Наконец, исследование Stanford Internet Observatory фиксирует, что российские акторы поддерживают широкую сеть фальшивых аккаунтов на альт‑платформах (Gab, Gettr, Truth Social), где целевая аудитория - именно правые пользователи США; цель таких аккаунтов - «усиление внутридомesticческих разногласий» (cyber.fsi.stanford.edu). За счёт тамошних репостов легко измерить температуру: если контент про «заговор ФБР» получает больше лайков, чем материалы о «компромате на Трампа», значит лояльность к бывшему президенту остаётся высокой; если наоборот - аудитория ищет свежий вектор, Кремль оперативно смещает акцент на Вэнса или Маска.

Итог простой: публикуя дозированные скандальные вбросы и отслеживая, кто из правых медиаплощадок мгновенно реагирует теми или иными тезисами, Москва строит живую карту американского консервативного пространства. По отклику понятно, к кому направлять будущие деньги, эксклюзивы и скрытую рекламу, а где лояльность держится только на страхе потерять аудиторию Трампа и поэтому может рухнуть при следующем компромате. Это - оперативная разведка рынка влияния в режиме реального времени.

5. Внутриэлитный сигнал. Российская система всегда балансирует между силовыми ведомствами и экономическими «технократами». Татьяна Становая описывает это как конкуренцию «ястребов‑силовиков» и «прагматического» блока, которому важно минимизировать санкционный ущерб (Graduate Institute). ФСБ традиционно обслуживает первый круг вокруг Совбеза и Кремля, тогда как ГРУ (Минобороны) - орудие жёстких внешних операций. Утечки про Трампа стали внутренним маркером того, какая из групп сегодня диктует повестку.

Guardian в 2021 г. обнародовал кремлёвский меморандум 2016 г., где о кампании по поддержке Трампа говорили как о совместной задаче ФСБ и ГРУ; документ подчёркивал, что наличие «определённых материалов» на гостя Москвы - важный рычаг (The Guardian). Сейчас публикация отдельных фрагментов того же компромата через медиасеть Лубянки показывает элитам: ресурс не принадлежит военным, а остаётся под контролем ФСБ и администрации. Это особенно ощутимо после серии ударов по позиции министра обороны Шойгу - Financial Times описывала их как «сознательную попытку Кремля подрезать крылья слишком усилившемуся ГРУ‑клану» (Financial Times).

На фоне этих трений «малый слив» о Трампе выполняет несколько внутренних функций. Во‑первых, напоминает всем игрокам, что актив, на подготовку которого пять лет тратило ГРУ, может быть публично уничтожен за одну ночь - значит, ставка на него не гарантия политической неприкосновенности. Во‑вторых, даёт технократам аргумент перед ястребами: если Трамп сорвётся в антироссийскую риторику, его можно списать без потерь и перевести поддержку на более «торговых» фигур, от которых ожидают реального снятия санкций. И наконец, сама процедура утечки подчёркивает приоритет ФСБ в информационных операциях: свежие академические исследования конфликтов между службами отмечают, что Лубянка всё чаще наносит точечные информационные удары, чтобы «показать ГРУ место» и выторговать ресурсы на кибер‑бюджеты (acigjournal.com).

Сигнал понятен внутри Москвы: компромат - расходный материал, а не священный актив какого‑то одного ведомства. Если политическая линия Кремля потребует, Трампа «выключат» публично, не задумываясь о вложенных в него усилиях ГРУ. Такое напоминание охлаждает споры между «патриотами» и «прагматиками» о том, стоит ли держаться за прежнюю фигуру или переключаться на новых, более управляемых кандидатов.

6. Торг за будущие уступки. В середине июля 2025‑го американский сенат рассматривает жёсткий «гибридный» пакет: усиленные персональные санкции против крупных госбанков РФ плюс разрешение Киеву применять ATACMS для ударов по тыловым российским аэродромам - об этом писали Washington Post и региональный агрегатор Caliber (Caliber.az), а авторы законопроекта Линдси Грэм и Ричард Блюменталь подчёркивали, что предлагают Трампу «кувалду» для давления на Путина (CBS News). Москва немедленно отреагировала: официальный представитель Кремля заявил Reuters, что угрозы тарифов и дальнобойных ракет «не закрывают диалог, но требуют переоценки арсенала ответных мер» (Reuters), а Министерство иностранных дел через Al Jazeera дало понять, что сначала «проанализирует» новую позицию Вашингтона (Al Jazeera).

Почти синхронно в англоязычных Telegram‑каналах, отслеживаемых DFRLab, появился свежий «обрывок» эпштейновского журнала перелётов, где якобы фигурирует фамилия Трампа; спустя несколько часов тему подхватили сайты Zero Hedge и The Grayzone и, со ссылкой на них, RT выпустило материал «Epstein list could land at Oval Office doorstep». Видеокомментарий самого президента - он назвал обсуждение «фейком для психов» - за три дня набрал 4 млн просмотров на YouTube (YouTube). Эффект достигнут: в американской прессе рядом с новостями о санкциях и ракетах появились заголовки о «грязи из прошлого», а дискуссия в конгрессе получила дополнительный эмоциональный шум.

Российские переговорщики практикуют такую «приманку» не впервые. Документ Совбеза РФ, опубликованный Guardian ещё в 2021‑м, прямо признавал наличие «компрометирующих материалов» на Трампа и описывал их как актив для гибкого применения (The Guardian). Логика повторяется: сигнал Вашингтону - у Москвы остаётся рычаг, который бьёт персонально по президенту; если США продвинут санкции и передадут Украине дальнобойные системы, в публичный оборот может уйти материал посерьёзнее. Кремль, таким образом, делает компромат частью сделки ещё до того, как реальные документы ФБР или Минфина окажутся в зале судебных слушаний.

Контролируемая щепотка грязи одновременно охлаждает и европейских союзников: пока Госдеп убеждает их поддержать новые ограничения, всплывает старая тема о «мутных деньгах» и «тайных полётах» - партнёры начинают сомневаться, не перегревается ли повестка. А Москва получает пространство для торга: смягчите санкционный язык и отзовите ракетную оговорку - и информационный вал утихнет. Такой приём - классическая «увязка» компромата с дипломатическим драфтом: минимальная публикация - как аванс‑напоминание, что у российской стороны в резерве остаётся гораздо более токсичный набор файлов.

7. Разжигание хаоса в американской правой коалиции. Кремль преследует давнюю цель - сделать Соединённые Штаты «несшиваемыми», подталкивая к сценарию, при котором федеральное ядро теряет согласованность, а штаты и внутренние фракции тянут в разные стороны. Российские тролль‑фермы уже использовали этот приём, продвигая хэштеги о выходе Техаса из Союза и организуя враждующие митинги Heart of Texas и United Muslims of America; расследование, заказанное Сенатом США, подтвердило, что идея #Texit была одной из самых вирусных тем проекта Internet Research Agency (The Texas Tribune). Пять месяцев назад республиканский стратег Уилл Брэнсон в интервью Newsweek сообщил, что Москва сегодня «подогревает разговоры» о независимости Калифорнии и Техаса ровно так же, как делала в 2016‑м (Newsweek), то есть стратегия фрагментации остаётся в актуальной повестке.

Чтобы превратить идею распада из далёкой угрозы в реальную политическую силу, нужно прежде всего расколоть правый лагерь, контролирующий Белый дом и обе палаты Конгресса. Москву устраивает именно внутрикоалиционный хаос. Социальные исследования показывают: у движения MAGA сегодня нет безусловного наследника, и это рождает конкуренцию между «токсичным, но харизматичным» Трампом и «осторожно пророссийскими» альтернативами (copublicstrategies.com). На этой почве любой намёк на компромат становится лакмусовой бумажкой: часть аудитории мгновенно сплачивается вокруг бывшего президента, другая ищет новое знамя.

JD Vance - центральная фигура свежей фазы размежевания. Его недавнее прошлое анти‑трамписта («сравнивал с Гитлером», как напомнил Reuters) сыграло парадоксальную роль: для одних консерваторов это признак ненадёжности, для других - доказательство, что Вэнс «не в кармане у семьи Трампа» и сможет договориться с Москвой «с чистого листа» (Reuters). Российские гос‑СМИ оперативно выводят слова вице‑президента в заголовки о «здравом реализме» и «готовности прекратить бойню», чем фактически рекламируют внутриамериканскую альтернативу «неуступчивому» Трампу (RT).

Одновременно Илон Маск дистанцировался от президента: в июньском интервью Fortune он заявил, что «не хочет отвечать за всё, что делает администрация» (Fortune), а 5 июля официально анонсировал создание собственной America Party, призванной «заменить двухпартийную систему» - этот шаг оформляет ещё один возможный центр тяжести правого электората (Wikipedia). Чем больше фигур с личными брендами и лояльными медиа‑экосистемами, тем труднее Республиканской партии, а следом и дипломатам Белого дома проводить единый санкционный курс.

Кремлёвские информационные каналы подогревают конфликт точечно: когда Fox News транслировал критику Трампа со стороны Маска, RT многократно перепостил именно эти фрагменты, подводя русскоязычную аудиторию к выводу, что «правый лагерь в США разбрылся» - мониторинг Hamilton 2.0 фиксирует резкий всплеск ссылок на Fortune‑цитату Маска в контенте RT/Sputnik на первую неделю июня 2025 г. . Одновременно прокремлёвские Telegram‑каналы активно рекламируют подкасты, где сторонники DeSantis рассуждают о том, что «старик Дон утягивает партию на дно», создавая медиаповод для ещё одной «ветви» внутри MAGA.

Такая фрагментация выгодна России по прямому счёту. Чем сильнее спорят между собой трамповские лоялисты, вэнсовские «миротворцы» и масковские техно‑популисты, тем дольше растягиваются и размягчаются дискуссии в Конгрессе о новых санкционных раундах и дальнобойных ракетах. Пока сенаторы спорят, поставки ATACMS буксуют, а Европу приходится прессовать отдельными дипломатическими рывками. Итоговый расчёт прост: хаос в правом крыле лишает Вашингтон стратегической инерции, а каждая задержка в санкциях или военной помощи увеличивает шансы Москвы навязать выгодную заморозку фронта.

Фраза о «разрушении Америки как государства» давно звучит в российских экспертных кругах. К примеру, бывший советник Минобороны РФ Андрей Манойло в 2020‑м открыто писал о «искусстве управляемого распада империй» и называл США «мозаичной сверхдержавой»; его доклад активно цитировался в Telegram‑каналах, продвигающих идею, что «расколотый Вашингтон будет безопасен для России». Дезинформационные кампании вокруг Техаса и Калифорнии - лишь прикладной слой к той же стратегической мечте: если внутри «трампистского» лагеря начнётся серьёзная война престолов, подогреть региональные сепаратизмы станет проще, и конечный расклад - конфедерация соперничающих штатов с разнонаправленной внешней политикой - окажется реальнее, чем кажется сегодня.

8. Маскировка собственных провалов. Российская экономика на исходе трёх лет войны скрипит: по расчётам PIIE за первые пять месяцев 2025‑го дефицит федерального бюджета почти сравнялся с годовым провалом 2024‑го, а ликвидная часть ФНБ упала на 71 % от довоенного уровня; кабмин перекрывает дыру массовым размещением внутренних облигаций (PIIE). Банковская система при этом запросила экстренные схемы докапитализации - Bloomberg сообщил, что три системообразующих банка готовят обращения в ЦБ из‑за роста «плохих» кредитов и просрочки потребителей свыше 10 % (Business Insider). Эти цифры сочетаются с эффектом санкций: CSIS констатировал, что разрыв внешнего финансирования и импортные блокировки сделали бюджет военным, а развитие неподъёмным (CSIS). На таком фоне нужно срочно показывать внутреннему зрителю: настоящие проблемы лежат по другую сторону океана.

Академическая работа группы Jennifer Pan и Dan Jurafsky изучила 100 000 статей «Известий» за 13 лет и вывела чёткую корреляцию: в месяц после экономического спада количество материалов про США заметно растёт, при этом акцент всегда на «моральных пороках» Вашингтона (arXiv). Этот приём «переключения повестки» не просто теория: Hamilton 2.0 зафиксировал, что в 2019 г. история с арестом Джеффри Эпштейна стала для RT и Sputnik медийной темой № 1, опередив даже сюжеты о собственном президенте и боевых операциях (Alliance For Securing Democracy). Анализ платформы показал - ни одной российской выгоде эта тема не служила, кроме задачи «рисовать Запад гнилым». Сейчас цикл повторяется: едва сенат США обсуждает новые санкции и дальнобойные ракеты, англоязычная версия RT выносит в топ заголовок «Epstein files may reach Oval Office», а русскоязычный эфир полон сюжетов о «секретах Белого дома»; мониторинг Hamilton за третью неделю июля фиксирует рывок упоминаний «Трамп+Epstein» сразу после новостей о рекордном бюджетном минусе 2025 г. (Alliance For Securing Democracy).

Механизм дешев: публикация пары броских «утечек» стоит ноль, но забирает прайм‑тайм каналов и лент. Согласно PDF‑анализу CIGI 2024, RT и связанная с ней сеть анонимных каналов развёртывают такие сюжеты в два клика; Госдеп прямо назвал RT «действующим подразделением разведки» (CIGI). Одно‑два «обновления» скандала о Трампе - и в российских соцсетях перехватывают обсуждения инфляции, обвала рубля или увольнений на заводах.

Таким образом, контролируемое сочение компромата на американского президента работает дома как ширма: пока россыпь новостей задаёт картинку «у кураторов США хаос и аморальность», внутрироссийские падения ВВП, нехватка валюты и затянувшийся окопный тупик выходят из зоны внимания. Кремль расходует минимум ресурсов, переключая общественный фокус с собственных провалов на экспортные скандалы, и этим подтверждает давнюю стратегию - внутренние кризисы прятать за громким моральным банкротством Запада.

В итоге дозированные сливы - не «сжигание» агента, а гибридная тактика: удержать Трампа в повиновении, одновременно подготавливая почву для новых фигур и минимизируя риски, если настоящий разрушительный компромат выйдет из‑под контроля.

Москва обращает «файлы Эпштейна» в многофункциональный рычаг. Первый слой - сугубо внутренний: лавина скандальных подробностей про «педофилов из Белого дома» помогает российской аудитории забыть про падающий рубль, дырявый бюджет и буксующую войну. Второй - бюрократический: каждая новая порция компромата повышает статус ФСБ и СВР - «смотрите, мы можем одним нажатием расшатать чужой истеблишмент», а значит, заслуживаем больше денег и полномочий. Третий слой - технологический тест‑драйв: анонимные Telegram‑каналы, Zero Hedge, The Grayzone и прочие площадки служат полигоном, где отсматривают, кто из западных медиаплееров охотно тиражирует российские нарративы, чтобы потом собрать их в единую цепочку. Четвёртый мотив - хирургический удар по правому лагерю США: вокруг истории «Трамп‑Эпштейн» загораются споры, и на авансцену тихо выводят Джей‑Ди Вэнса - более собранного, договороспособного персонажа, с которым Кремль, по расчёту, сможет говорить мягче, чем с пожилым лидером с очевидными когнитивными сбоями. Пятый ход - давление на Конгресс и Евросоюз: любая дискуссия о новых санкциях или ракетах для Киева моментально оттеняется свежей «страницей дневника» Эпштейна, и часть законодателей нервно спрашивает, не пора ли «умерить пыл». Шестая задача - «прививка от правды»: десятки фейковых «списков клиентов» выходят заранее, чтобы в день, когда всплывут реальные банковские документы или показания, публика устала и не поверила. Седьмой слой - закулисный шантаж: тот, кто вдруг увидел намёк на собственную фамилию в «утечке», понимает, что у Москвы в запасе может быть целая папка - и охотнее откликается на неформальные предложения «помощи». И, наконец, восьмая выгода - дипломатическая: на упрёки о правах человека в ООН российские представители отвечают «а у вас президенты‑педофилы», чем переводят разговор с Украины и санкций на пороки Запада.

Всё это производит впечатление филигранной операции спецслужб, но настоящий фокус в другом: Америка сама оставила ворота открытыми. Страна, где партийные фильтры и медиа‑экспертиза разучились отсекать очевидные «красные флажки», добровольно вознесла в Белый дом фигуру, у которой при итак явно способностях сильно ниже реднего, всё чаще вязнет язык и путаются мысли, а рядом копится запах бесконечных мошенничеств, отвратительного средневекового фашизма, сомнительных платежей, бесконечного многослойного вранья и педофильских тайников, а любые «сливы» лишь подбрасывают дров в уже разгоревшийся костёр недоверия. Кремль не создаёт эту уязвимость - он лишь методично пользуется тем, что предъявлено самими американскими избирателями. И пока праймериз не научатся выносить приговор политикам с явными когнитивными провалами и тяжёлым шлейфом компромата, Соединённые Штаты рискуют платить за эту ошибку годами - если вообще сохранятся как единая, консолидированная держава.

* * *